Chloe esperó hasta que mi esposa entró al baño de la tienda de novias antes de decirlo.

“El mejor regalo para mi boda”, me dijo con voz dulce y cortante, “es que no vengas. No eres mi verdadero padre, solo eres Robert”.

Me quedé allí como si me hubieran dado una bofetada. Había estado en su vida desde que tenía nueve años. Le enseñé a conducir, asistí a las reuniones escolares cuando su padre biológico no apareció y pagué por lo que pagan los padres cuando dan por sentado que el amor será correspondido.

“Chloe”, dije manteniendo un tono firme, “sólo quiero apoyarte”.

Ella se encogió de hombros. “Hoy es mi día. Mamá lo entenderá”.

Melissa regresó un minuto después. La miré, esperando que preguntara qué había pasado, que pusiera punto final. Melissa me leyó la cara y se quedó callada. No corrigió a su hija. Simplemente dijo: «Vámonos».

Esa noche abrí la hoja de cálculo de la boda y vi mi nombre junto a cada pago: lugar, catering, banda, flores, hoteles. Me sentí orgullosa de haberlo hecho. Quería que Chloe tuviera un día maravilloso.

Por la mañana hice llamadas. Cancelé lo que pude y pagué las comisiones que no pude. Cerré la cuenta de la boda y le dije a la organizadora que habíamos terminado. Cuando la florista me preguntó si Chloe estaba bien, dije: “Estará bien”, y me sorprendí al decirlo en serio.

Melissa no me detuvo. Se movía por la casa como si estuviera pasando por una fase, como si si la ignoraba el tiempo suficiente volviera a ser útil y callada.

Cuando finalmente me confrontó, fue en nuestra cocina. “Exageras”, dijo. “Está estresada. No lo decía en serio”.

Bajé la voz. «Lo decía en serio. Y tú decidiste dejarlo pasar».

La casa estaba a mi nombre. La hipoteca estaba a mi nombre. La vida que vivimos se basó en que yo me tragara mi orgullo para que todos los demás pudieran vivir cómodamente.

Así que puse la casa en venta.

La oferta llegó rápido: en efectivo, sin condiciones. El día del cierre, empaqué mi ropa y algunas cajas con cosas que eran mías. Dejé la despensa vacía. Limpié las encimeras hasta que brillaron.

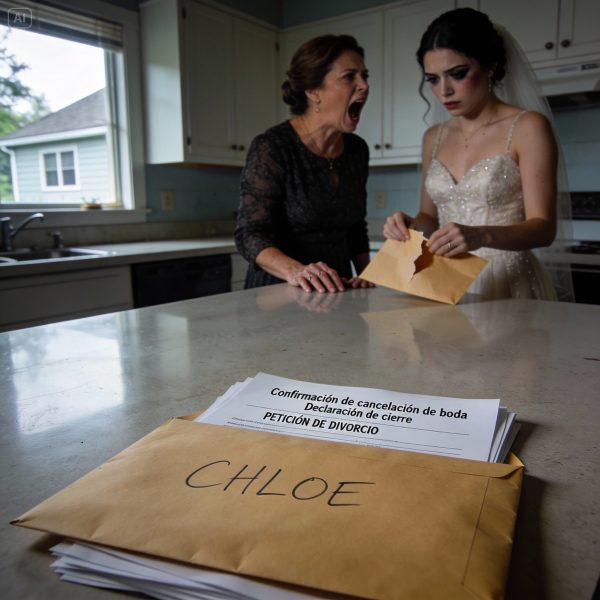

Antes de cerrar la puerta por última vez, volví a la silenciosa cocina y coloqué una cosa en el medio de la encimera: un grueso sobre manila con el nombre de Chloe escrito en el frente.

Dentro estaba la verdad: clara, innegable y lo suficientemente pesada como para cambiarlo todo en el momento en que la abrieron.

Melissa y Chloe volvieron a casa la tarde siguiente, esperando una discusión, no un eco. Lo primero que vieron fue el sobre, centrado en la encimera vacía, como si fuera un lugar para servir.

Chloe lo abrió de golpe.

Dentro había tres pilas de papeles recortados.

La primera pila contenía todas las confirmaciones de cancelación, resaltadas: lugar, catering, banda, florista y fotógrafo. Junto a cada una figuraba el importe reembolsado, el importe perdido y la fecha en que se retiró el dinero de mi cuenta.

La segunda pila era la declaración de cierre de la casa, con una frase subrayada: “El vendedor entregará la propiedad vacante al momento de la posesión”.

La tercera pila era la más delgada y la más pesada: una petición de divorcio presentada.

Melissa empezó a llamar de inmediato. Chloe también. Los mensajes de voz de enfado se convirtieron en mensajes de pánico. Lo notaba en la forma en que seguían marcando: habían dado por sentado que me calmaría, me disculparía y seguiría pagando.

No respondí de inmediato. Estaba en un pequeño hotel de larga estancia al otro lado de la ciudad, sentada en una cama que olía a detergente y alfombra nueva. Me miré las manos y recordé a Chloe a los diez años, quedándose dormida en el asiento trasero después del fútbol, golpeándose la cabeza suavemente contra la ventana mientras la llevaba a casa. Un amor así no se desvanece. Solo se magulla.

Cuando por fin contesté, Melissa estaba llorando. «Robert, ¿dónde estás?»

“A salvo”, dije. “Y ya no quiero ser invisible”.

Intentó justificarlo. «Chloe está bajo presión. No lo decía en serio. Siempre has sido la estable».

—Ese es precisamente el problema —dije—. He estado estable, así que ustedes dos podrían ser más descuidados.

Chloe me contestó. “Me estás arruinando la boda”, espetó. “¿Sabes cómo se ve esto?”

—Me dijiste que el mejor regalo era que no apareciera —dije—. Te escuché.

—No quise decir… —empezó, pero se detuvo—. Mamá ni siquiera dijo nada. ¿Por qué me culpas?

—No lo soy —dije con voz tensa—. Por eso están ahí los papeles del divorcio.

El silencio del otro lado fue inmediato y total.

Melissa susurró: “De verdad te vas”.

—Ya me fui —dije—. Simplemente no creíste que lo haría.

Entonces le conté la parte que realmente los impactó: junto con el papeleo, había un cheque de caja a nombre de Chloe por la cantidad exacta que había recuperado de los proveedores cancelados. En la nota, había escrito: PARA TU FUTURO, NO PARA TU FIESTA.

—No voy a pagar una boda a la que no me quieren —dije—. Úsalo para la universidad, como entrada, algo que dure. Si lo malgastas en una fiesta, es tu culpa.

Chloe farfulló furiosa. Melissa sonó vacía. “Por favor… vuelve a casa”.

—No tengo casa —dije—. Está vendida. Y no voy a volver con una familia donde mi lugar depende de mi conveniencia.

Colgué con las manos temblorosas, no por miedo, sino por haber establecido finalmente un límite.

Unas horas más tarde, cerca de la medianoche, Melissa envió un mensaje de texto con una frase que no esperaba:

Debería haber hablado. ¿Podemos vernos mañana, solos, para que por fin pueda decirlo en voz alta?

Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego respondí con la dirección: un restaurante abierto las 24 horas donde solíamos parar después de los ensayos de Chloe. «Mañana. Al mediodía. Sin excusas».

Al mediodía, Melissa entró al restaurante como si no hubiera dormido. Se sentó en la mesa frente a mí y abrazó con ambas manos una taza de café que no se había bebido.

—Me equivoqué —dijo—. Escuché lo que dijo Chloe. Me quedé paralizada porque no quería una escena. Y preferí su comodidad a tu dignidad.

Dejé que las palabras se asentaran. “¿Por qué no lo paraste?”, pregunté.

“Porque he estado evitando los conflictos durante años”, admitió. “Pensé que si mantenía la calma, seguiríamos siendo una familia. No me di cuenta de que te estaba pidiendo que pagaras por la paz con tu autoestima”.

Hablamos con franqueza. Le dije que no iba a volver a un matrimonio donde el silencio era la respuesta a la crueldad. Dijo que temía que Chloe se distanciara si la desafiaba. Le dije que una relación que requiere falta de respeto para funcionar no merece ser protegida.

Cuando nos levantamos para irnos, Melissa preguntó: “¿Hay algo que pueda hacer?”

—Sí —dije—. Di la verdad en tiempo real. Incluso cuando sea incómodo.

Esa noche, Chloe apareció en mi hotel. Entró rígida, como si estuviera preparada para ganar una discusión.

“Cobré tu cheque”, dijo levantando la barbilla.

Se me encogió el estómago. “Chloe…”

—No lo gasté —espetó. Me tendió un recibo del banco. El dinero estaba en una nueva cuenta de ahorros.

Entonces su voz se apagó. «Mi verdadero padre me envió un mensaje hoy. Me felicitó y me preguntó si habría barra libre». Apartó la mirada. «Eso es todo».

Chloe tragó saliva con dificultad. «Les dije a todos que no vendrías porque estabas ocupado. Pensé que podía controlar la historia. Y luego mamá me dijo que habías solicitado el divorcio».

—No fue solo por ti —dije—. Pero tú encendiste la cerilla.

Sus hombros se hundieron. “Lo siento”, susurró. “Dije ‘solo Robert’ porque sabía que dolería. Y porque tenía miedo de traicionarlo si te dejaba ser mi padre”.

—No puedes traicionar a quien no se presenta —dije—. Pero sí puedes herir a quien sí lo hace.

Chloe se secó la cara rápidamente. “Si te invito… ¿vendrías?”

—Si me invitas porque quieres que esté ahí, no por dinero ni por estética, entonces sí —dije—. Pero ya no quiero comprar mi entrada en tu vida.

Dos semanas después, Chloe y su prometido redujeron el tamaño de la boda y la pagaron ellos mismos. Fui como invitado, no como padrino. Melissa y yo empezamos a recibir terapia; no fue una solución rápida, sino un verdadero comienzo. Y por primera vez, ella habló cuando Chloe se pasó de la raya.

Todavía pienso en ese sobre en el mostrador. La gente lo llama “mezquino” cuando dejas de financiar tu propia falta de respeto. Yo lo llamo claridad.

Si alguna vez has sido de los que siempre aparecen en una familia ensamblada, ¿qué límite cambió la dinámica? Y si has sido de los que se quedaron callados, ¿qué te ayudó a encontrar tu voz? Comparte tu opinión: alguien que lea esto podría necesitar el empujón que desearías haber recibido antes.